ত্রিশ লক্ষ শহীদ: বাহুল্য নাকি বাস্তবতা

ত্রিশ লক্ষ শহীদ: বাহুল্য নাকি বাস্তবতা

দাবি: ত্রিশ লক্ষ শহীদ: বাহুল্য নাকি বাস্তবতা

ত্রিশ লক্ষ শহীদ: বাহুল্য নাকি বাস্তবতা

আরিফ রহমান

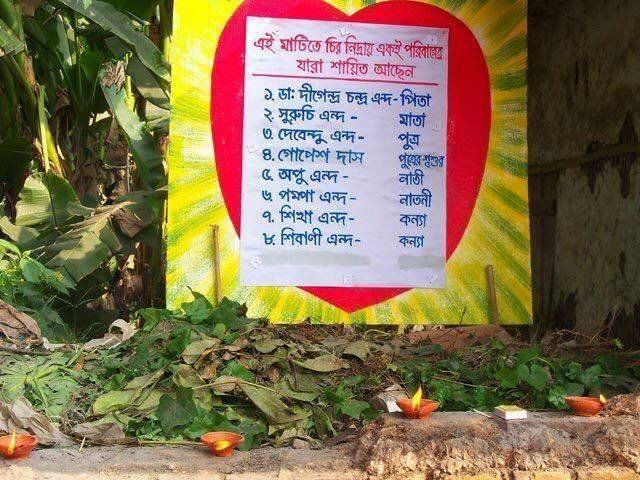

একাত্তরে হয়তো আপনার পরিবারে কেউ মারা যায় নাই, কিন্তু ডক্টর দীগেন্ত চন্দ্রের পরিবারের আটজন মারা গিয়েছিলেন।

আপনার জানা মতে ১৯৭১ সালে আপনার গ্রামে হয়তো কেউ মারা যায় নাই, কিন্তু ভদ্রা নদী পাড়ের চুকনগরে এক ঘন্টার পনেরো হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিলো।

আপনি আপনার শহরে কোন বধ্যভূমি দেখেন নাই, কিন্তু এক চট্রগ্রাম শহরে ১১৬টা চিহ্নিত বধ্যভূমি আছে।

সেই চট্রগ্রামের ১১৬ বধ্যভূমির একটা বধ্যভূমি নাম পাহাড়তলী বধ্যভূমি। যার কেবল একটা গর্ত থেকে ১ হাজার ১০০ টা মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিলো, আর সেই একটা বধ্যভূমিতে এরকম প্রায় একশ গর্ত ছিলো।

ওয়ার ক্রাইম ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং কমিশনের হিসাব অনুসারে সারাদেশে এখন পর্যন্ত বধ্যভূমি আবিস্কার হয়েছে ৯৪২টা। এদিকে গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র সারা দেশের মাত্র ৩০টা জেলায় গণহত্যার স্পট, বধ্যভূমি, গণকবর ও নির্যাতন কেন্দ্রের খোঁজ পেয়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশি।

১৯৭১ সালের গণহত্যার কথা বলছি। একাত্তরে তিরিশ লক্ষ শহিদের প্রমাণ আমরা প্রজন্মের থেকে প্রজন্মে নিয়ে চলছি। এটা হাওয়ায় হাওয়ায় চেতনার কথা না। এতো বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু আমাদের পপুলেশন গ্রোথ রেটে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। একাত্তরের জনঘাটতির প্রভাব এখনো কাটাতে পারে নাই বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের পপুলেশান গ্রোথ রেটে মানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়:

- ১৯৫০-১৯৫৫ সালে ১৪.৬

- ১৯৫৫-১৯৬০ সালে ১৫.৩

- ১৯৬০-১৯৬৫ সালে ১৫.৩

- ১৯৬৫-১৯৭০ সালে ১৫.৭

- ১৯৭০-১৯৭৫ সালে ৫.৩ *

- ১৯৭৫-১৯৮০ সালে ১৪.২

- ১৯৮০-১৯৮৫ সালে ১৪.৫

- ১৯৮৫-১৯৯০ সালে ১৪.১

১৯৬৫-১৯৭০ সালে গ্রোথ-রেট ১৫ এর উপরে থাকা একটা দেশের পপুলেশান গ্রোথ রেট হঠাৎ ১৯৭০-১৯৭৫ সালে ৫.৩ হয়ে গেলো! আরেকটু লক্ষ্য করলে দেখবেন ১৯৬৫ সালে আমাদের পপুলেশান গ্রোথ রেট যে ১৫.৭% ছিলো সেটা আমরা এখনো অর্জন করতে পারি নাই। অর্থাৎ এই যে তিরিশ লক্ষ শহিদ বেঁচে থাকলে তাদের যে বংশধরদের জন্ম হতো সেটা তিন প্রজন্ম পর হতো প্রায় এক কোটি এবং এই এক কোটি মানুষের ঘাটতি আমাদের পপুলেশান ডাটায় স্পষ্ট।

প্রশ্ন আসতে পারে এখন তো মানুষের জন্ম হার কমে গেছে। ফলে এই ১৫.৭% জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়তো হতো না। কিন্তু এই দাবি নিশ্চয়ই আপনি করবেন না যে ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সালের গ্রোথ রেট কেবল বাচ্চা না নেয়ার প্রবণতার কারণেই ১৫.৭ ভাগ থেকে ৫.৩ ভাগে নেমে এসে আবার ১৪.২ ভাগে উঠে যাবে।

৭১ থেকে ৭৫ সালের ভেতরে আমাদের দেশ বেশ বড় বড় কয়েকটি দুর্যোগের ভেতর দিয়ে গিয়েছে:

১) সত্তরের ঘূর্ণিঝড়

২) চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ

৩) যুদ্ধের পর ভারতে থেকে যাওয়া শরণার্থী

৪) রাজনৈতিক হত্যাকান্ড

৫) মুক্তিযুদ্ধ

আমাদের দেশের মানুষ যেভাবে শহিদের লিস্টি দাবী করে, পৃথিবীর এমন একটা যুদ্ধ কি হয়েছে যেখানে শহিদের লিস্ট করা হয়েছে?

পৃথিবীর কোন যুদ্ধে কখনো শহিদের নামিয় তালিকা তৈরি করা যায় না।

মুক্তিযুদ্ধে যে তিরিশ লক্ষাধিক মানুষ শহিদ হয়েছে এটা প্রমাণিত সত্য, এই সত্য নিয়ে আমরা চলি। কেউ ভুল বললেই যেমন নিউটনের সূত্র ভুল হয়ে যায় না, ঠিক তেমনি কেউ 'বিতর্ক আছে' বললেই তিরিশ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগ ম্লান হয়ে যায় না।

একাত্তরের মাঝামাঝি সময় থেকেই মিলিয়নের উপর মানুষের হত্যাকাণ্ডের কথা বিভিন্ন মিডিয়ায় আসতে থাকে। মাওলানা ভাসানী একাত্তরের মে মাসে দশ লক্ষ মানুষ হত্যাকাণ্ডের কথা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর খালেদ মোশাররফ কানাডার গ্রানাডা টিভিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ইতিমধ্যে দশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে'। কবি আসাদ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের সময় লিখেছেন 'বারবারা বিডলারকে'। সেখানে তিনি লিখছেন:

> 'তোমাদের কাগজে নিশ্চয়ই ইয়াহিয়া খাঁর ছবি ছাপা হয়-

> বিবেকের বোতামগুলো খুলে হৃদয় দিয়ে দেখো;

> ওটা একটা জল্লাদের ছবি।

> পনেরো লক্ষ নিরস্ত্র লোককে ঠাণ্ডা মাথায় সে হত্যা করেছে…'

যুদ্ধের সময় শহিদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছিলো, বিদেশি কিছু পত্রিকা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শহিদের সংখ্যা নিয়ে লেখে:

১) Times একাত্তরের এপ্রিলের ৭ তারিখে লিখেছে নিহতের সংখ্যা ৩ লাখ ছাড়িয়েছে এবং বাড়ছে

২) News Week এপ্রিলের ২৮ তারিখে লিখেছে নিহত ৭ লক্ষ।

৩) The Baltimore sun ১৪ মে ১৯৭১ লিখেছে সংখ্যাটা ৫ লাখ।

৪) The Momento, Caracas জুনের ১৩ তারিখে লিখেছে ৫ থেকে ১০ লক্ষ।

৫) কাইরান ইন্টারন্যাশনাল ২৮ জুলাই লিখেছে ৫ লক্ষ।

৬) Wall Street Journal ২৩ জুলাই রিপোর্ট করেছে, সংখ্যাটা প্রায় ১০ লক্ষ।

৭) Times সেপ্টেম্বরের বলছে প্রায় ১০ লক্ষাধিক।

৮) দি হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড হাইগেট এক্সপ্রেস- পহেলা অক্টোবর ১৯৭১ বলেছে শহীদের সংখ্যা ২০ লক্ষ।

এসব ফিগার যুদ্ধ চলাকালীন কথা। যুদ্ধের সময় অর্ধপূর্ণ তথ্যসূত্র নিয়েই এসব নিউজ করা হয়েছে। ডিসেম্বরের আগে পূর্ণ খবর পাওয়া অসম্ভব ছিলো। এবারে আসুন দেখা যাক ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর আর ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের পত্রিকা (বঙ্গবন্ধু দেশে আসার আগ পর্যন্ত)। যেমন ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এম আর আখতার মুকুল চরমপত্রের শেষ পর্বে তিরিশ লক্ষ শহিদের কথা বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু তখনো জানতেনও না দেশ যে স্বাধীন হয়েছে।

এর ছয় দিন পর দৈনিক পূর্বদেশে পত্রিকায় ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে 'ইয়াহইয়া জান্তার ফাঁসি দাও' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে লেখে: 'হানাদার দুশমন বাহিনী বাংলাদেশের প্রায় ৩০ লাখ নিরীহ লোক ও দু'শতাধিক বুদ্ধিজীবিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।' এটা বঙ্গবন্ধু দেশে আসার আঠারো দিন আগের কথা। এরপর রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপাত্র প্রাভদা পত্রিকা ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ ৩০ লক্ষ শহীদের বিষয়টি তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করে। তাও বঙ্গবন্ধু দেশে আসার ৭ দিন আগে।

জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখ তিরিশ লক্ষ শহিদের কথা প্রকাশ করে মর্নিং নিউজ, বঙ্গবন্ধু দেশে আসার ৬ দিন আগে। তারা লেখে- "Over 30 lakh persons were killed throughout Bangladesh by the Pakistani occupation forces during the last nine months"।

১৯৭২ সালের পাঁচ জানুয়ারি ঢাকার পত্রিকা দৈনিক অবজারভার শিরোনাম করে এভাবে, "Pak Army Killed over 30 Lakh people"। দৈনিক বাংলা পত্রিকা তিরিশ লাখ শহিদের কথা লেখে 'জল্লাদের বিচার করতে হবে' শিরোনামের নিবন্ধে জানুয়ারি মাসের ছয় তারিখ।

তথ্য প্রমাণে এটুকু তো পরিস্কার যে তিরিশ লক্ষ শহিদ কোন স্বপ্নে পাওয়া কিংবা কারো ভুল উচ্চারণের ফল নয় বরং বাস্তবসম্মত পরিসংখ্যান।

লেখার এই অংশে আমরা কিছু আন্তর্জাতিক গবেষণা, থিসিস, এনসাইক্লোপিডিয়া, ডিকশনারির দিকে দৃষ্টিপাত করি।

১৯৮১ সালে ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইটসের ডিক্লেয়ারেশানের কথা বলা যায়। যেখানে লেখা হয়েছে: 'মানব ইতিহাসে যত গণহত্যা হয়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশের ১৯৭১ এর গণহত্যায় স্বল্পতম সময়ে সংখ্যার দিকে সর্ববৃহৎ। গড়ে প্রতিদিন ৬,০০০ - ১২,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এটি হচ্ছে গণহত্যার ইতিহাসে প্রতিদিনে সর্ব্বোচ্চ নিধনের হার।'

পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই কাজ (দিনপ্রতি ৬০০০ - ১২০০০ বাঙালি নিধন) করেছে মোটামুটি ২৬০দিনে (একাত্তরের ২৫-এ মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত)। অর্থাৎ বাঙালি নিধনের লোওয়ার লিমিট: ৬০০০ x ২৬০ = ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার। আর নিধনের আপার লিমিট: ১২০০০ x ২৬০ = ৩১ লক্ষ ২০ হাজার।

এই ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইটসের ডিক্লেয়ারেশন কিন্তু ১৯৮১ সালের অর্থাৎ স্বাধীনতার ১০ বছর বাদের। সুতরাং কোন বিভ্রান্তি কিংবা মিস স্পেলিং-এর সুযোগ নেই। এবারে নিচের গবেষণাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক:

১) Encyclopedia Americana তাদের 2003 সালের সংস্করণে বাংলাদেশ নামক অধ্যায়ে একাত্তরে মৃত মানুষের সংখ্যা উল্লেখ করেছে তিরিশ লক্ষ।

২) পুলিৎজার পুরস্কারবিজয়ী লেখিকা Samantha Power-এর লেখা গণহত্যা সম্পর্কিত সর্বাধিক বিক্রি হওয়া একটি বই "A Problem from Hell": America and the Age of Genocide" এই বইয়ের ভেতর ১৯৭১ সালে শহিদের সম্পর্কে সংখ্যাটি ৩০ লক্ষ বলা হয়েছে। এটা গণহত্যা নিয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

৩) গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুসারে বাংলাদেশের গণহত্যা এই শতকের সর্বোচ্চ পাঁচটির একটি The Guinness Book of Records lists the Bangladesh Genocide as one of the top 5 genocides in the 20th century

৪) প্রখ্যাত গণহত্যা গবেষক লিও কুপার জেনোসাইড নামে একটি বই লিখেছেন। বইটির প্রচ্ছদ করা হয়েছে কিছু সংখ্যা দিয়ে। লেখা হয়েছে- ১৯১৫ : ৮০০,০০০ আর্মেনিয়ান। ১৯৩৩-৪৫ : ৬০ লক্ষ ইহুদী। ১৯৭১ : ৩০ লক্ষ বাংলাদেশী। ১৯৭২-৭৫ : ১০০,০০০ হুটু। নিচে লাল কালিতে বড় করে লেখা জেনোসাইড। এই অংকের মানুষ গণহত্যার শিকার।

৫) Dr. Ted Robert Gurr এবং Dr. Barbara Harff কে বলা হয়ে থাকে রাজনীতি বিজ্ঞানের দুই দিকপাল। তাদের গবেষণালব্ধ পুস্তক "Towards Empirical Theory of Genocides and Politicides" বইতে উল্লেখ করেছেন ১৯৭১ সালের সংঘাতে ১২,৫০,০০০ থেকে ৩০,০০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছে।

৬) ড. রুডলফ যোসেফ রামেল হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাকে বলা হয় বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত গণহত্যা বিশেষজ্ঞ। তার লেখা 'STATISTICS OF DEMOCIDE' বইটিকে দাবি করা হয়ে থাকে বিশ্বে গণহত্যা নিয়ে সংখ্যাগতভাবে অন্যতম কমপ্রিহেন্সিভ বই। বইটির অষ্টম অধ্যায়ে Statistics Of Pakistan's Democide Estimates, Calculations, And Sources নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মুক্তির সংগ্রামে সর্ব নিম্ন তিন লক্ষ থেকে মধ্যম সম্ভাবনায় ১৫ লক্ষ এবং সর্বোচ্চ সম্ভাবনায় ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। গড়ে তিনি ১৫ লক্ষ হতাহতের পক্ষেই বেশি জোর দিয়েছেন।

রাজনীতি বিজ্ঞানী Rudolph Joseph Rummel বা R.J. Rummel তাঁর 'China's Bloody Century' এবং 'Lethal Politics: Soviet Genocide and Mass Murder Since 1917' নামের দু'টি গবেষণাধর্মী বইয়ের পরিশিষ্টে গণহত্যার পরিসংখ্যান কীভাবে করতে হয় তার একটা মেথডোলজি দিয়েছেন আগ্রহীরা পুরোটা পড়তে পারেন।

মুক্তিযুদ্ধে শহিদের সংখ্যা তিরিশ লাখ হতে হলে তৎকালীন মোট জনগোষ্ঠীর ৪ শতাংশ শহিদ হতে হয়। একাত্তরে পাঁচ জনের পরিবার চিন্তা করলে সংখ্যাটা ০.১৬। অনেককেই বলতে শোনা যায় 'কই আমার পরিবারে তো কেউ শহিদ হয়নি' যারা এমন প্রশ্ন তোলেন তারা ভুলে যাচ্ছেন এখন সালটা ১৯৭১ না ২০১৫ একাত্তরের দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রজন্ম আপনি। একাত্তরে বিশটা পরিবারের ভেতর একজন শহিদের খোঁজ করা মানে এখনকার ১০০/১৫০/২০০ পরিবারে একজন খুঁজে পাওয়ার সমান।

দুনিয়ায় যতো যুদ্ধ হয়েছে সে যুদ্ধগুলোর কোনটাতেই বেসামরিক মৃত্যুর কোন নাম ধরে তালিকা নাই। এমন তালিকা করা হয় না কারণ এটা করা সম্ভব না। যুদ্ধ একটা অস্বাভাবিক অবস্থা, এটা রোড ট্র্যাফিক অ্যাকসিডেন্ট নয়, এটা সার্কাস নয়, এটা কনসার্ট নয়, এটা ফুটবল স্টেডিয়াম নয়। এসময় শুধু তথ্য সংগ্রহের সমস্যা নয়, আরো অনেক ঘটনা ঘটে। যেমন ব্যাপক সংখ্যক মানুষ দেশ ত্যাগ করে, তাদের মধ্যে অনেকেই ফেরে না, অনেকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, পরিবার-সমাজ বিহীন ভবঘুরে মানুষরাও নিহত হন যাদের খোঁজ পাওয়া সম্ভব হয় না। এছাড়াও আছে যুদ্ধের কারণে পরোক্ষ মৃত্যু। যারা হত্যা করে তারাও অপরাধ ঢাকার জন্য মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলে। এসব কারণেই যুদ্ধে নিহতের পরিসংখ্যান সব সময় একটা সংখ্যা; একটা নামসহ পূর্নাঙ্গ তালিকা নয়। এটাই পৃথিবীব্যাপী গৃহীত নিয়ম। যারা মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের তালিকা চায় তাদের যে কোন একটা গণযুদ্ধের বেসামরিক নিহত নাগরিকদের তালিকা দেখাতে বলুন। যুদ্ধে মৃত বা নিখোঁজ সামরিক ব্যাক্তিদের তালিকা করা সম্ভব কিন্তু বেসামরিক ব্যাক্তিদের নয়।

আর আমাদের কাছে কিন্তু অসম্পূর্ণভাবে জেলা ওয়ারী নিহত মানুষের তালিকা আছে। যেখানে অর্ধ-পূর্ণ হিসেবে ১৮-টি জেলায় সাড়ে বারো লাখ মানুষের কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় একেবারে জেলা ধরে ধরে। এছাড়া শরণার্থী শিবিরে ১০ লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। এরপর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি দাবি করেছে যুদ্ধের প্রভাবে আগে ও পরে পরোক্ষ মৃত্যু হয়েছে আরও ৫-৭ লাখ মানুষের।

তুলনামূলক জনসংখ্যা বিচার করলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণহত্যার সাথে তুলনা করলে আমরা পাই আমাদের গণহত্যা মোটেও অবিশ্বাস্য কোন ফিগার নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- কম্বোডিয়ার খেমারুজরা ২৬০ দিনে তাদের দেশের ২১ শতাংশ মানুষকে হত্যা করে। এরপর রুয়ান্ডা ১০০ দিনে মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ গণহত্যার মাধ্যমে শেষ করে ফেলে। চিনের নানকিং মাসাকারে মাত্র এক মাসে ৩ লাখ মানুষকে শেষ করে দেয়, আর্মেনিয়ায় জনসংখ্যা ৪৩ লাখ এর ভেতর মারা হয় ১৫ লাখ। নাইজেরিয়ার ৩৫,০০০ সৈনিক ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করে।

সাড়ে সাত কোটি জনগণের দেশে আর ৯২,০০০ পাকি সৈনিক আর প্রায় দুই লাখ রাজাকার নিয়ে একই ৩০ লাখ ফিগার, মোট জনসংখ্যার ৪ শতাংশ মানুষের হত্যাকাণ্ড মোটেও অবিশ্বাস্য নয়।

যদি আপনি বংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ভালো করে লক্ষ্য করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন মুক্তিযুদ্ধে আসলে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লিপিবদ্ধ আছে জাতিসংঘের কাছে। যে কোন দেশের নামের সাথে 'ডেমগ্রাফি' শব্দটা জুড়ে দিলেই উইকিপিডিয়ার আলদা আলাদা নথি পাবেন, যেমন "Demographics of Bangladesh"। এবং প্রাসঙ্গিকভাবে বলি যদি আগ্রহ থাকে তাহলে এসব ডাটাকে ইনভ্যালিড বলার আগে অন্যান্য দেশের গণহত্যার (যেমন রুয়ান্ডা, নাইজেরিয়া, আর্মেনিয়া, ইরাক, কম্বোডিয়া ইত্যাদি) সালের সাথে ডেমোগ্রাফির জন্ম-মৃত্যু হারের পরিবর্তন লক্ষ করবেন দেখবেন এক্কেবারে এক্যুরেটভাবে বলে দিতে পারবেন কোন দেশে কখন কোন বড় গণহত্যা হয়েছে কিংবা হয়েছে বড় কোন এট্রোসিটি।

যখন দেখবেন মৃত্যুহার অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক কমে গেছে বুঝতে পারবেন সেই দেশে কোনো গণহত্যা হয়েছিলো অথবা হয়েছিলো কোন দুর্ভিক্ষ, বন্যা কিংবা সাইক্লোন। আমার 'ত্রিশ লক্ষ শহিদ বাহুল্য নাকি বাস্তবতা' গ্রন্থে আমি এরকম অনেকগুলো দেশের জনসংখ্যার আপডাউন থেকে শনাক্ত করার চেষ্টা করেছি সেই এলাকার দুর্যোগ শনাক্ত করতে।

উপরের এই পুরো আলাপটা আরও বিস্তারে আমি আমার বইতে করেছি।

---

The passage discusses the profound impact of the 1971 Bangladesh genocide on the country's population growth rate. It highlights the significant loss of life through examples such as Dr. Digeant Chandra's family, the Chuknagar massacre, and the prevalence of slaughterhouses. The author presents evidence of around three million martyrs and analyzes the demographic consequences, attributing the decline in the population growth rate to the aftermath of the war.

Various sources, including international studies and publications, support the scale of the tragedy. The passage underscores the challenge of compiling a comprehensive list of war casualties and draws comparisons between the Bangladesh genocide and similar historical events. It concludes by urging readers to consider demographic data before dismissing the war's impact on the country's population.

While this write-up delves into the tragic events of the 1971 Bangladesh genocide, its purpose is to shed light on historical facts and their impact on population dynamics. The intention is not to promote violence but to encourage understanding, remembrance, and peace. By acknowledging our shared history, we hope to contribute to a world where knowledge fosters empathy and unity.